グロインペイン(鼠径部痛症候群)

グロインペイン(鼠径部痛症候群)はサッカーに限らず「股関節周囲への負荷」または「その他の部位の故障」が痛みの原因となるなど、どの競技でも起こりうるスポーツ障害の一つです。

当院では、キック動作やランニングなどによる「グロインペイン(鼠径部痛症候群)」に対して、痛みの原因となる「筋肉の張り」を探し、「痛みの消失」「可動域の改善」を目標に治療いたします。また、痛みを再発させないための「対策」などをアドバイスいたします。

症状

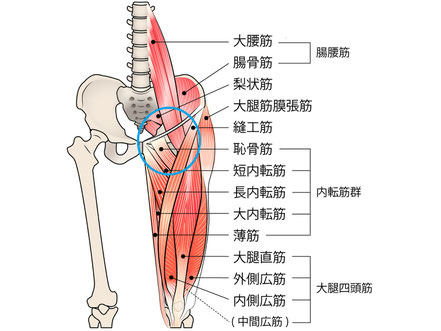

グロインペイン(鼠径部痛症候群)の部位

キック動作やランニングなど、各競技でのグロインペイン(鼠径部痛症候群)の症状は、

- ボールを蹴ると痛みがある

- キック動作時の後ろへの振り上げ動作で痛みがある

- ダッシュをすると痛みがある

- 切り返し動作(カッティング)で痛みがある

- インサイドキックで痛みがある

- 股関節を曲げるときに痛みがある

- ランニングの接地の時に痛みがある。

- 太ももの内側(内転筋)に力を入れると痛みがある

- 日常生活でも痛みがある

など、その他にも症状は様々です。

原因

キック動作やランニングなど、各競技でのグロインペイン(鼠径部痛症候群)の原因は、

- 下肢などの故障の既往がある(捻挫や膝の痛みなど)

- 全体的な柔軟性の低下(筋肉の tightness など)

- 全体的な機能低下(筋力・筋バランス・可動性など)

- 恥骨や鼠径部付近への継続的な負荷

- 恥骨や鼠径部付近への高強度な負荷

など、様々なことが起因となり、痛みの原因となると言われています。

その他に、個人的見解にはなりますが、グロインペインを訴える選手は、臀部含め「股関節周囲の筋肉の張りが強い傾向がある」と感じます。

股関節周囲の筋肉の張り強くなることで、「股関節周囲の機能低下(動きの悪さや筋力低下)」が起き、動きの悪い部分を一生懸命動かそうとした結果、恥骨や鼠径部付近に過度に負荷がかかり最終的に痛みになる…というメカニズムも原因の一つではないか…と考えております。

※「機能低下」という状態は、ただ単に「筋力が低下していて動かしにくくなっている状態」だけではなく、「筋肉が張りすぎていて、筋肉に力が入りにくくなり、うまく使えなくなっている状態」の場合もあると考えております。

治療

キック動作やランニングなど、各競技でのグロインペイン(鼠径部痛症候群)の治療に際して…

痛みが強く出ている方はまず、医療機関(専門医が望ましいです)にて鼠径部周囲の骨折の有無を診断していただき、痛みの原因を明確にしていただければと思います。

そして可能であれば、股関節周囲に負担のかかる、または、痛みを誘発する「トレーニング全般」を中止していただきたいです。(※理由は以下に記載)

痛みが消失、または、医師による「練習再開の許可」が下り次第、トレーニングは再開していただいて構いませんので…

医療機関を受診後、リハビリが開始されると思われますが、それと並行して、グロインペインの原因と思われる筋肉の tightness をゆるめていく必要があると考えております。

グロインペイン(鼠径部痛症候群)の治療としては、

- 股関節周囲を含む体全体の筋肉の tightness

- 体全体の可動性

を確認し、痛みや各部位の可動制限に関連している筋肉の張りをゆるめながら、

- キック動作

- キック動作時の後ろへの振り上げ動作

- 切り返し動作(カッティング)

- ランニング時の股関節引き上げ動作

- ランニングの接地時

- ダッシュ

- 股関節を曲げるとき

- 太ももの内側(内転筋)に力を入れた時

- 日常生活

など、痛みを感じていた各動作での痛みの消失を目標に治療していきます。

※グロインペイン(鼠径部痛症候群)の症状がある時に、股関節周囲へのトレーニングを中止していただきたい理由

グロインペイン(鼠径部痛症候群)の症状があるときに、股関節周囲のトレーニングを中止していただきたい理由は、「股関節周囲の筋肉の張りが強い状態の時に、さらに患部周囲のトレーニングをされてしまうと緩めたい筋肉が緩まず、治療が追いつかない状態になり、治癒期間が延びてしまう可能性があるから」です。

ですので、股関節周囲の筋肉の張りが強く、恥骨の痛み(グロインペイン)がある場合は、患部周囲へのトレーニングは一時、中断していただきたいです。

私の過去の治療例として…

以前、中学生のサッカー選手のグロインペインを治療した時に、当時、その選手が所属しているチームのトレーナーさんが、中殿筋に抵抗をかけるテストをし、力が入りにくい状態を見て「中殿筋が弱いからグロインペインの症状が出ている。なので中殿筋の強化をしていこう。」と言われたそうです。

後日、私がその選手の臀部を治療した際、「こんなにガチガチに筋肉が硬くなっている状態では力が入らないの当たり前。まずは臀部の筋肉も含め全体的に筋肉をゆるめることが最優先なのでは…」と思いました。

以降、中殿筋のトレーニングを継続していた期間は、どんなに臀部の治療をしても筋肉はゆるまず、仮にゆるんだとしてもトレーニングでまた張ってしまい、治療が追い付かない状態になり痛みは改善しませんでした。

しかし中殿筋のトレーニングなど、痛みを誘発するトレーニングを極力控えてもらい、筋肉をゆるめることを最優先に取り組んだ結果、数か月間続いていた痛みが消失し、股関節周囲を含む全体的な可動性も改善しました。

本来ならば筋肉をゆるめながら、トレーニング(リハビリ)による機能回復・状態改善ができることが理想ですが、筋肉が張りすぎていることにより機能低下が起きている場合は、筋肉をゆるめることが最優先なのでは…と考えております。

- サッカーによる、その他の部位の痛みや張りに対しても、サッカーの動作特性を考えながら治療いたしますので、ご相談・ご来院いただければと思います。

- サッカーによる下肢のスポーツ障害の治療方針に関しましては下記、関連項目の該当する項目からご覧ください。